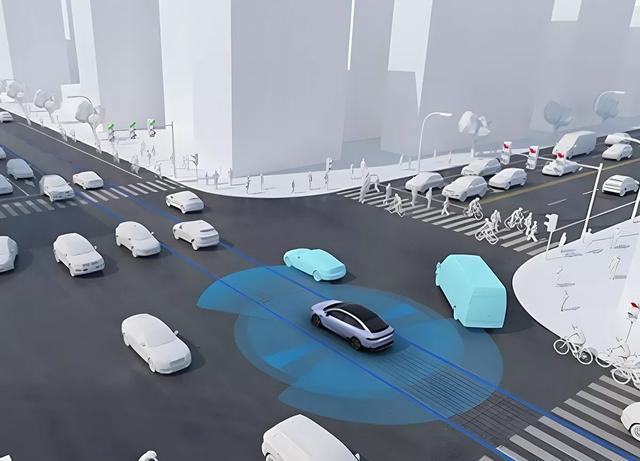

车企一边把高阶智驾包装成“科技奢侈品”万利配资,动辄数万元卖给消费者;另一边,当系统失误导致事故时,却翻出说明书小字声称“只是辅助驾驶,责任在驾驶员”——这种荒诞的割裂,正成为智能汽车时代最尖锐的矛盾。

当前行业分裂为两大阵营:收费派高举“技术即价值”大旗,将智驾系统标价数万元,强调研发成本高昂必须收费才能持续创新;免费派则掀起了“智驾平权”运动,将高阶功能下放到十万元级车型,以亏本换市场和数据。

然而无论收费与否,事故后的责任迷宫依然无解。今年4月发布的《智能网联汽车事故处理指引》看似进步,规定车企需为“软件算法缺陷”担责,却又埋下伏笔:只要系统发出接管请求,10秒后责任就神奇地转嫁给了驾驶员。现实中万利配资,突发危机时驾驶员往往仅剩2秒反应时间,这所谓的“黄金窗口期”实则是车企的责任防火墙。

更吊诡的是,消费者支付数万元购买的“高阶服务”,在法律眼中仍是“辅助功能”。一旦发生事故,车企能轻松甩锅给用户,理由简单粗暴——公安部早已明确定性:现有智驾系统均非“自动驾驶”,责任主体仍是驾驶员。用户掏钱时被承诺“颠覆体验”,出事时却被要求“保持专注”,逻辑的断裂令人窒息。

法律真空加剧了这场博弈。现行道交法尚未区分传统驾驶与智能驾驶的责任边界。当车辆控制权在人机之间模糊切换,事故追责成了多方踢皮球的游戏:车企推给驾驶员,驾驶员质疑算法缺陷,软件供应商归咎硬件故障。某车企工程师私下坦言:“我们采用区块链加密行驶数据万利配资,就怕事后说不清”——技术自证的热情远超责任担当。

当博世高管疾呼“免费智驾是行业灾难”,其焦虑背后藏着更深的警示:收费模式若不能匹配责任闭环,消费者终将为“伪智能”买单。法律与商业模式的同步进化,才是填平漏洞的真正钥匙——毕竟,没有责任的技术溢价,终将是海市蜃楼。

技术的星辰大海,不该由消费者独自背负暗礁的风险。当车企将智驾标上天价时,责任担保的砝码能否同步放上天平?这场关乎生命与信任的考试,才刚刚开始。

校对 任盈万利配资

永华证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。